pagina precedente pagina precedente |

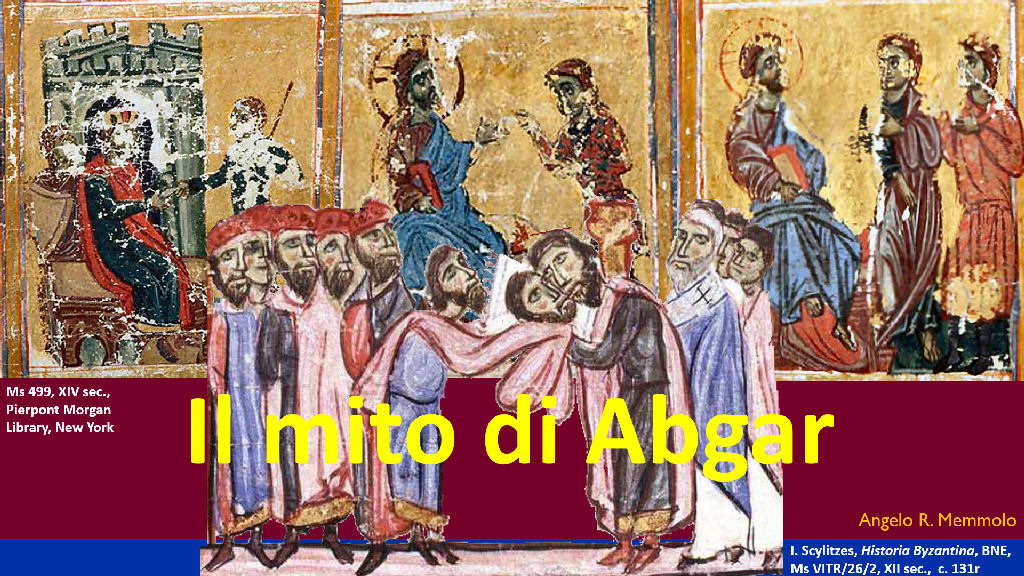

INTRODUZIONE

Un passo della Seconda lettera ai Corinzi (8:18 «Con lui abbiamo inviato pure il fratello che ha lode in tutte le Chiese a motivo del vangelo»), generalmente datata tra il 54 e il 57, indurrebbe a pensare che, all'epoca della stesura della lettera paolina, Luca avesse già composto il suo vangelo, che era ormai diffuso «in tutte le Chiese»1. Luca, «pur avendo già scritto, Matteo in Giudea e Marco in Italia, i loro Vangeli, ispirato dallo Spirito Santo, scrisse questo Vangelo in Acaia, facendo in principio notare che prima del suo erano stati scritti altri Vangeli, ma che su di sé sentiva gravare l'imprescindibile dovere di esporre in ordine ai fedeli di Grecia tutta la serie dei fatti con lo scopo specifico che essi non rimanessero nostalgicamente attratti nell'orbita delle folle giudaiche e non slittassero dalla verità, sedotti nell'errore di favole eretiche e di fallaci lusinghe...»2. Il vangelo marciano - va notato - fu redatto a Roma prima dell'anno 50, stando alle conclusioni, controverse però, di Josè O'Callaghan, il quale notò che il testo di un frammento di papiro, databile anteriormente al 50 e proveniente dalla grotta 7 di Qumrân, il 7Q5, «era un frammento del Vangelo di Marco, e concretamente quello di 6, 52-55»3.

Tutti e quatto i vangeli canonici ricordano che il corpo di Gesù, avvolto in un lenzuolo, come era usanza, fu deposto in un sepolcro scavato nella roccia, nuovo, non ancora utilizzato. Ciascun evangelista, però, aggiunge qualche elemento non presente negli altri:

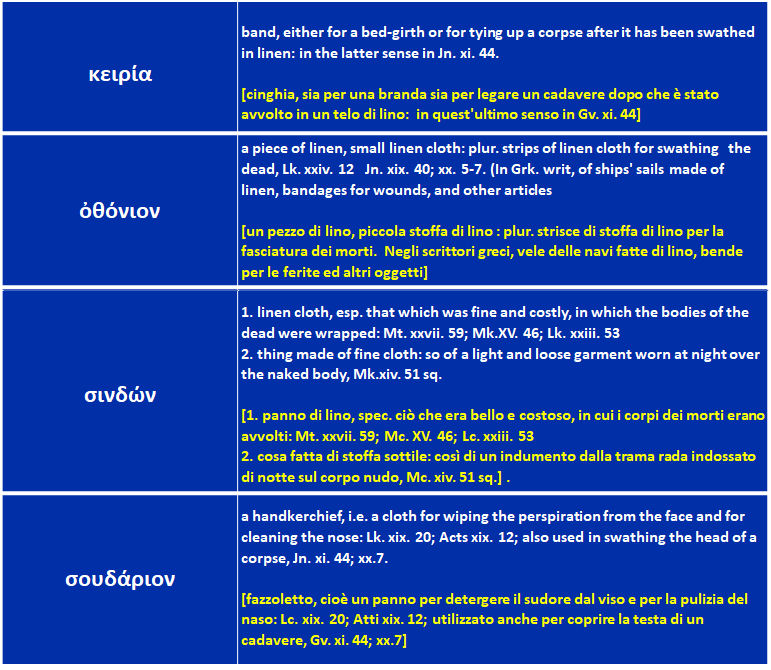

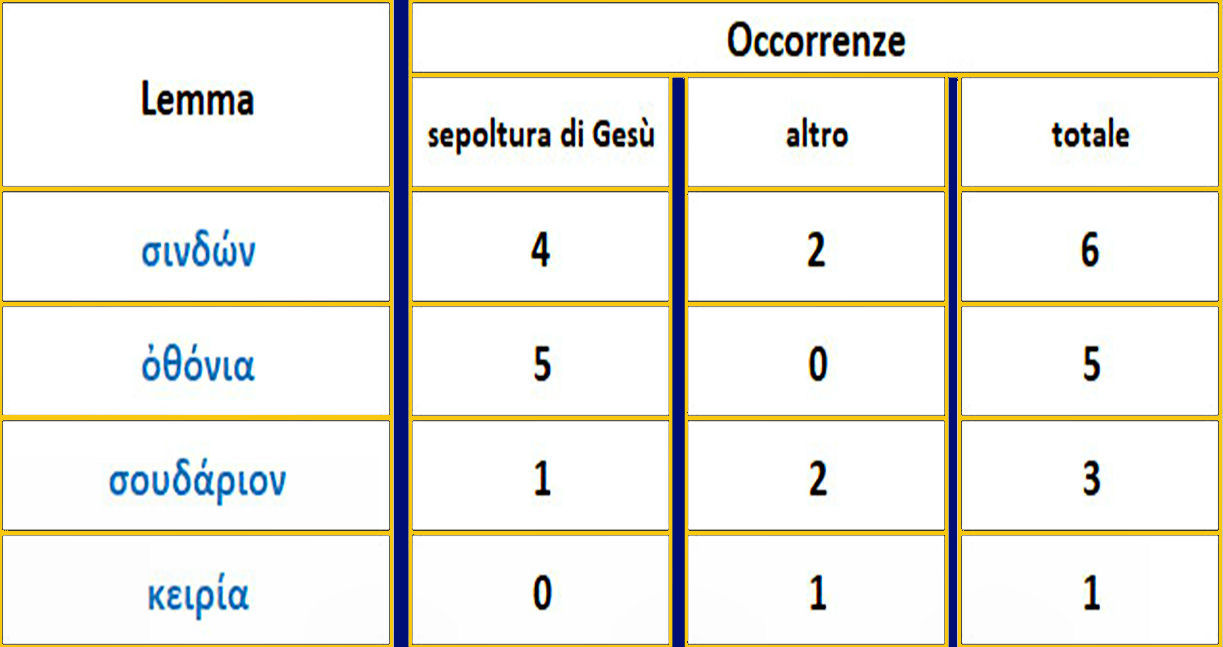

Matteo connota il lino come candido, immacolato (27:59: êáèáñᾷ). Marco ci informa che il lino fu comprato da Giuseppe d'Arimatèa (15:46). Luca afferma che le donne venute con Gesù dalla Galilea, prepararono aromi e oli profumati (23:56) e annunziarono la risurrezione di Gesù agli apostoli increduli (24:8). E fu Pietro, da solo, a correre al sepolcro, dove, chinatosi, vide i lini (24:12). Il solo Giovanni introduce Nicodèmo, «un capo degli ebrei» (3:1), che portò circa cento libbre di mirra ed aloe e aiutò Giuseppe nell'opera della deposizione e della sepoltura in una tomba nuova che si trovava in un giardino posto nel luogo dove Gesù era stato crocifisso (19:39-41). E, diversamente che in Luca, fu Maria di Màgdala che, per prima e da sola, si recò al sepolcro e, poi, annunziò la scomparsa del corpo del Maestro a Pietro e al discepolo «che Gesù amava» (lo stesso Giovanni); essi subito si precipitarono alla tomba. Quando vi giunsero, il primo ad entrare fu Pietro, mentre l'altro, chinatosi, dall'ingresso ormai liberato dal grosso masso che lo aveva bloccato, intravide per terra i lini. Pietro, entrato nel sepolcro, «vide i teli per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con i lini, ma piegato in un luogo a parte» (20: 6-7). Poi entrò anche l'altro discepolo e «vide e credette: non avevano ancora compreso il significato della Scrittura, che Egli sarebbe risuscitato».

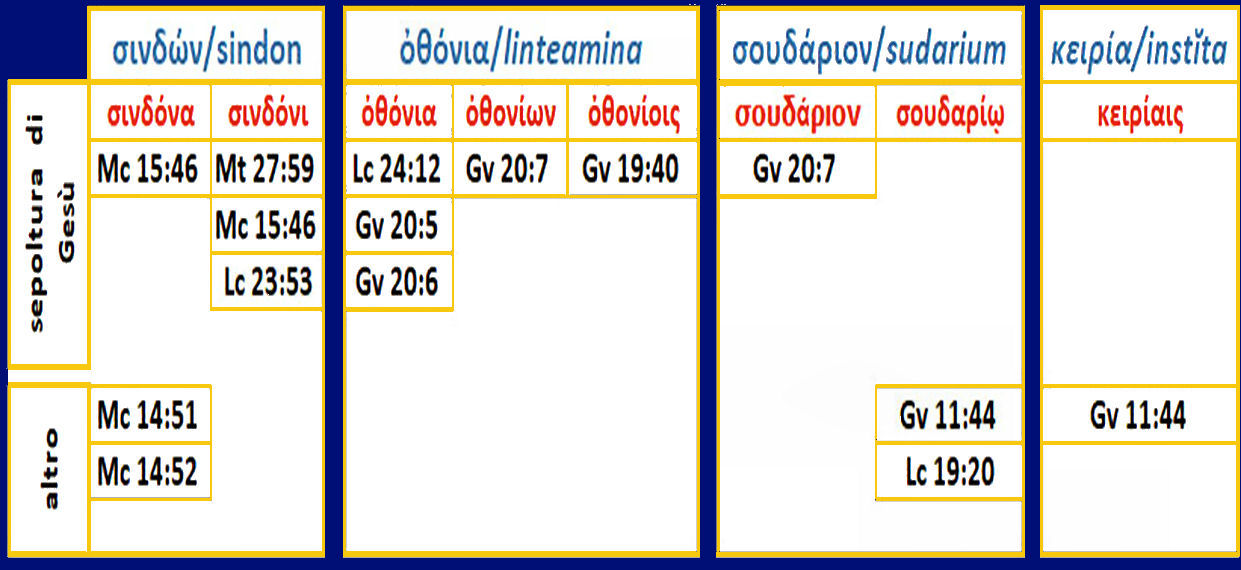

Giovanni si distingue dai sinottici pure per la denominazione del lino sepolcrale: a óéíäώí/sindon (=panno di lino finissimo), egli contrappone ὀèόíéá/linteamina (=panni di lino), utilizzato anche da Luca (24:12), per indicare il lenzuolo e óïõäάñéïí/sudarium per il panno, anch'esso in genere di lino, con cui si copriva il capo del defunto.

I Vangeli, dunque, citano solo il telo abbandonato nel sepolcro, senza aggiungere altre informazioni; gli apocrifi, invece, si dilungano molto di più e descrivono anche i miracoli compiuti dal telo. Ma che ne sia stato del telo non v'è traccia, né si fa alcun cenno alla condizione in cui si trovava il lino, cioè se su di esso appariva una qualche immagine. Sed et illo tempore notuerunt fieri multa quae non habentur conscripta, sicut de linteaminibus, et sudario quo corpus Domini est involutum, legitur quia fuerit repertum, et non legitur quia fuerit conservatum: nam non puto neglectum esse ut futuris temporibus inde reliquiae ab apostolis non reservarentur, et caetera talia.

[Patrologia Latina, 80, Ep. XLII, col. 689B] [In quel tempo accaddero molte cose che non si ritrovano scritte [nei vangeli], come a proposito dei lini e del sudario in cui fu avvolto il corpo del Signore; si legge, infatti, che furono trovati, ma non si legge che furono conservati: non penso che gli apostoli se ne siano disinteressati, sì da non conservare le reliquie per i tempi futuri, e altre cose simili.] Quella della Sindone risulta, come scrivono Bruno Barberis e Gianmaria Zaccone [Barberis B. e Zaccone G., Storia della Sindone prima del XIV secolo, CIS, Torino, s.d., pag. 3], una storia per molti versi incompleta, in particolare per quanto riguarda il periodo anteriore alla sua comparsa in Europa, per il quale non abbiamo alcuna certezza, ma solo un certo numero di ipotesi che presentano risvolti interessanti, quanto meno come spunti di ricerca, nel tentativo di accertare la compatibilità, dal punto di vista storico, con la tradizione che vuole essere la Sindone il lenzuolo funerario di Cristo. Se leggiamo le poche o molte notizie che la storia ci tramanda, ci rendiamo conto che essa ci consegna un oggetto che nel tempo ha saputo, pur nelle differenti situazioni di sensibilità religiosa, culturali e sociali, mantenere vivo e intatto il suo ruolo di mediazione tra la realtà di Gesù Cristo - vero Dio e vero uomo, morto per la salvezza degli uomini e gloriosamente risorto - e il suo popolo in cammino sulla terra. Nei primi secoli non abbiamo riscontri chiari e precisi sul telo, se non quelli attinti dai testi evangelici, sia canonici sia apocrifi, e all'immagine di Cristo impressa su di esso non abbiamo neppure un accenno, sicché possiamo dire di trovarci in una sorta di medioevo sindonico, in quanto noi non abbiamo elementi che ci permettano di diradare le tenebre che avvolgono la storia della sindone.

|

|

NOTE

1 García J. M., La vita di Gesù nel testo aramaico dei Vangeli, Milano, 2005; p. 59. 2 Moraldi e Barzaghi, Nuovo Testamento. Con commenti di vangeli tratti dai Padri, santi e mistici della Chiesa, voll. 2, Martina Franca (TA), 2002; p. 199. 3 O'Callaghan J., «L'ipotetico papiro di Marco a Qumrân», in La Civiltà Cattolica, CXLIII, 1992; p. 465. 4 Cfr. Pesce M., «Il lenzuolo del cadavere di Gesù nei più antichi testi cristiani», in Micromega, 4, 2010, p. 18: «Spesso othonia viene tradotto con la parola «bende», ma questa traduzione è contestabile dal punto di vista lessicale. Più che di bende si tratta di una stoffa piuttosto grande, che potremmo chiamare panno o lenzuolo». La CEI fino al 2008 proponeva la traduzione «bende», che poi è stata corretta con la più puntuale «teli». |

|  |

| pagina precedente | inizio pagina |